ソリューション

概要

“SORA”と

西堀流品質管理

SORAのベースとなる西堀栄三郎流品質管理とは

SORAのベースとなる「西堀流」は、日本にQC(品質管理)を普及させたほか、第一次南極越冬隊隊長、真空管「ソラ」の開発、原子力の研究など多方面で大きな功績を残した西堀栄三郎先生の理念です。西堀流には普遍性があり品質管理のみならず、人材育成や研究開発など、幅広い分野で適用できます。設計開発の分野においては、「HOW(どう作るか)」よりも「WHAT(何を作るか)」を実現させるための考え方といえるでしょう。

西堀流をご理解いただくために、日本企業におけるイノベーションの成功例と失敗例の共通点を挙げ、そこに西堀先生の言葉を当てはめてみました。先生が残した言葉の中に、日本企業のイノベーションの実現に必要なヒントが隠されています。

イノベーション成功例の共通点

「言い出しっぺ」の人間を組織がバックアップしている。つまり社員個人の気づきやアイデアを重視し、積極的に挑戦することをよしとする社風がある。

失敗例の共通点

「前例がない」「今やるべき事はそれではない」「もっと慎重に進めるべき」などの理由をつけて、言い出しっぺの気づきやアイデアを葬り去ってしまう。

西堀流とスティーブ・ジョブズとの共通点

日本の産業界を支えた西堀流と、希代のヒット商品iPhoneを生み出したスティーブ・ジョブズ。その2人の“もの”作りに対するアプローチの根っこは同じといえます。

- ポケットに入るコンピュータ

- 電話を発明し直す

- 操作ボタンは1つだけ

西堀流でもジョブズと同じように、「何をつくるか(WHAT)」をまず考えて、目標とする品質ありき(狙いの品質)で開発を進めていきます。

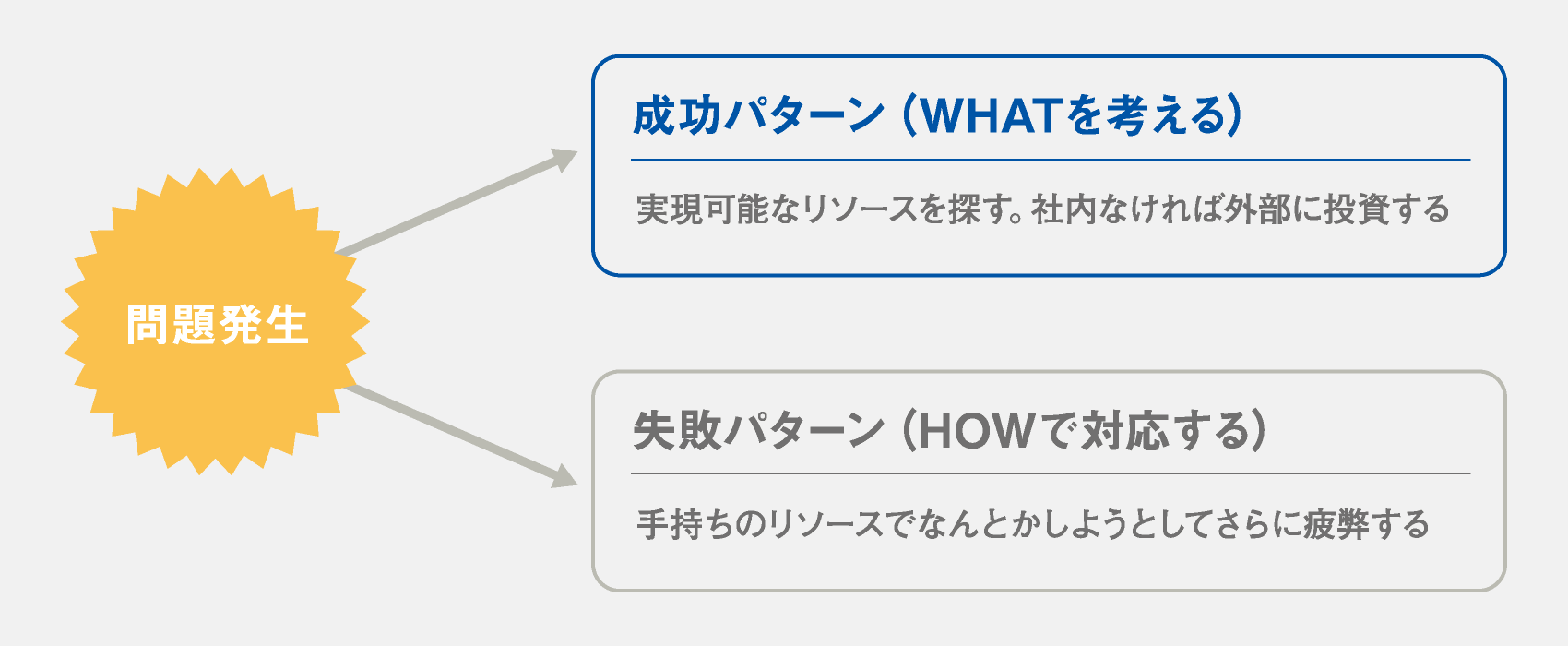

開発中に問題が生じたときにどう対応するかが成否の分岐点となりますが、常に「WHAT」で考えていれば、何らかの対応策が生まれ、製品開発は着実に成功に近づくことになります。

SORAを使ったWHATを身につける研修エピソード

多くの技術者は「WHAT」の重要性を頭では理解していますが、実際にソフトウェア開発の現場で生かせているかというと、そうではないことが多いといえます。

そこでSORAの育成プログラムでは、受講者に「WHAT」の重要性を理解して、身につけてもらうために、さまざまなカタチの講義・実技を行っています。

「美しいソースコードを書くには、美しい母国語を操ることが大切」という考えから、小論文・作文講座も行っています。実際の講座でのワンシーンを取り上げてご紹介します。

受講者の大半がHOWをWHATだと誤認していた

課題:自分でテーマを見つけ自己実現のための結論を出して下さい。

目的:“もの”の見方、考え方、表現力の論理性、インパクトのある表現力、広い知識を総動員する意識の醸成

回答:「今の若い世代の技術者達と話していると、昔の自分と同じ状態であることが多い。彼らに、西堀栄三郎先生から学んだ心構えを伝えていくことこそ、私の使命である」

模範解答:「若い世代の技術者が今後、自ら思考し行動できるリーダーとなるために、西堀栄三郎先生から学んだ理念を実践で伝え、互いに成長しあう喜びを得ることが私の使命ある」

考察:WHAT(何をつくるか)を実現するための手段であるHOW(どうつくるか)を、WHATだと勘違いしているケースが多かった。WHATとHOWの違いを理解させ、WHATを強く意識するように指導した。

理解が甘いので2項分類する命題に該当しないものまで入れてしまう

課題:8つの日本語の単語の並びからWHATとHOWを見極めてください

目的:C言語のコーディングを題材にQSOLリーダブルコード=simple is beautifulの真の意味を伝える

回答:WHATが4つ、HOWが4つ

正解:WHATが2つ、HOWが2つ、どちらでもないが4つ

考察:「WHATでしょうか? HOWでしょうか?」と質問されると、どちらか迷うような内容でも、何としても分類しようとしてしまう人が多い。そうではなく、迷った真の原因を考えれば、新たな発想が生まれる。また、迷ったらそれは何かがおかしいと感じて見直すことが重要。

7割がヒントの定理を使わず解を導き出せない

課題:顧客先事例から複雑度指数10をさらに単純(複雑度指数を下げる)にしてください。(※ヒントはド・モルガンの定理)

目的:複雑な論理表現のプログラムを単純にする力を醸成する

回答:2人ペアの25チームの結果

- ギブアップチーム:18

- 正解でないが答えをだしたチーム:5

- 正解チーム:2

- ド・モルガンを使ったチーム:1

考察:正解へのヒントとしてド・モルガンの定理を説明し、それが有効だと伝えたが、使用したのは1チームのみ。他のチームは、知識としてはもっていたが、活用する技術がなかった。

ソリューション

概要

“SORA”と

西堀流品質管理